Altre volte ho affrontato su questo blog la vexata quaestio se il latino debba ancora esistere al liceo scientifico o debba sparire per sempre.

Sembra che nell’ottica dei nostri onorevoli ministri del MIUR la questione non venga affrontata che in misura molto limitata, direi anzi che il pensiero della permanenza dell’insegnamento del latino non tocchi che tangenzialmente i pensieri dei legislatori.

A tale proposito il liceo scientifico di Quartu Sant’Elena, che nel passato ha vantato un’alta qualità di preparazione dei suoi studenti portando al diploma di maturità molti eccellenti giovani, da un quinquennio a questa parte ha registrato un progressivo abbandono di questo insegnamento, a favore di nuovi e più attuali indirizzi didattici, per esempio l’indirizzo informatico e quello tecnologico.

Con l’introduzione di tali nuove prospettive come possibilità di scelta per i giovani, che dopo la scuola secondaria di secondo grado si trovino a scegliere il percorso di studi superiori, risulta molto più allettante un percorso di tipo tecnologico o informatico che quello più tradizionale, orientato agli studi umanistici. Dunque, potendo scegliere, i nostri ragazzi si orientano più volentieri verso questi percorsi.

Così è accaduto che , con il passare degli anni, i corsi con l’insegnamento del latino si siano progressivamente ridotti, fino a raggiungere un pericoloso limite di quasi-estinzione.

Si è ipotizzato negli altri post di questo blog quali possano essere le possibili cause di questo abbandono, ma è pur vero che l’analisi non serve a niente se la politica scolastica non fa nulla per promuovere l’affezione verso questa lingua e questa cultura latina che è stata ed è tuttora la pietra miliare della nostra identità.

Accade allora che, mentre in alcune parti del mondo , per esempio negli USA l’insegnamento del latino sta prendendo quota diventando segno distintivo della qualità di un indirizzo di studi,

in Italia si scoraggino gli studenti dall’intraprendere un indirizzo che contempli l’insegnamento di questa disciplina, magari paventandone la difficoltà e la necessità di grande impegno, quando addirittura non l’inutilità.

Pertanto oggi 16 dicembre 2016 presso il liceo scientifico “Brotzu” di Quartu Sant’Elena, nell’ambito delle attività di orientamento alla scelta degli istituti superiori da parte degli studenti che entro il 2017 conseguono la licenza media, la prof.ssa Antonella Pingiori ha portato in scena una pièce teatrale dal titolo Che me ne faccio del latino con un riferimento scherzoso ad una vecchia canzone di Morandi degli anni ’70, per dimostrare come la lingua latina sia base e fondamento della nostra cultura. E come la conoscenza di questa lingua classica, faccia veramente la differenza per la completezza e per la preparazione generale di ogni ragazzo.

Riportiamo alcuni momenti della divertente pièce teatrale svoltasi alla presenza di alunni delle scuola medie ospiti, dei genitori, della dirigente dell’IIS “Brotzu”, dell’assessore alla cultura del comune di Quartu S.E. e dell’ispettore Valter Campana ex dirigente di questa scuola.

E che tristezza vedere all'uscita di questa scuola, nel muro di fronte lungo la via Pitz'e serra la scritta riportata nell'ultima foto!

sabato 17 dicembre 2016

lunedì 12 dicembre 2016

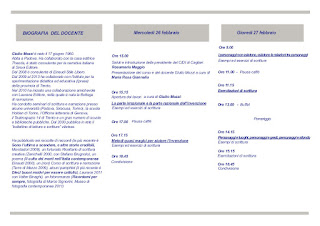

sabato 8 marzo 2014 Corso di scrittura e narrazione

Foto ricordo del primo laboratorio di scrittura e narrazione con il docente Giulio Mozzi.

Etichette: Chi siamo, Convegni, Corsi e laboratori, Eventi, Presentazioni, Presidenza, Scrivici, Segreteria

Ubicazione: Europa Breve sintesi del laboratorio

Si è concluso il laboratorio di scrittura e narrazione organizzato dal CIDI di Cagliari con soddisfazione di tutti i partecipanti.

Questo è il primo laboratorio di scrittura che la nostra associazione ha organizzato e speriamo possa essere il primo di una serie articolata in cui affrontare gli aspetti più significativi delle tecniche di narrazione.

Inventio, nucleo narrativo ,conflitto questi i temi sviluppati durante gli incontri con il docente Giulio Mozzi . Definizione del nucleo narrativo e suo sviluppo, come si costruiscono le relazioni tra i personaggi , le tre parti costitutive di una narrazione- scene, riassunti, elusioni- questi gli argomenti su cui il docente ci ha fatto riflettere a lungo e ha articolato il confronto tra tutti i partecipanti. E ancora l’importanza degli oggetti nella narrazione che devono ritornare nel corso della storia perché nulla sia lasciato in sospeso. La compattezza della narrazione è infatti una condizione essenziale perché una storia funzioni. Infine la specificazione dei generi letterari che hanno delle caratteristiche narrative cui il narratore si deve attenere e ancora le narrazioni letterarie che non rientrano in alcun genere o ne comprendono diversi.

Altro elemento fondamentale della narrazione: la credibilità. Su questo aspetto il docente ha molto insistito illustrando, con esempi molteplici tratti dai classici, come sia possibile rendere credibili segmenti narrativi frutto dell’invenzione dell’autore.

Le notizie su Giulio Mozzi sono qui.

C.I.D.I. di Cagliari

Il Cidi di Cagliari nasce contemporaneamente al CIDI nazionale. L'attuale configurazione data invece a partire dall'anno 1999, anno in cui è stato ricostituito sotto la presidenza di Rosamaria Maggio.

Il Cidi di Cagliari rappresenta la regione Sardegna nella segreteria nazionale

Non esiste una struttura regionale.

In Sardegna esistono altri due CIDI e cioè quello di Nuoro e quello di Sassari.

Ogni gruppo CIDI è indipendente da tutti gli altri per quanto riguarda l'amministrazione e la programmazione delle attività che sono legate al territorio e nascono dalle esigenze e dai suggerimenti di tutti gli iscritti.

Una volta l'anno viene organizzato il coordinamento di tutti i CIDI d'Italia per un confronto e concordare una linea di azione orientata alla democrazia e alla libertà.

Breve sintesi del laboratorio

Si è concluso il laboratorio di scrittura e narrazione organizzato dal CIDI di Cagliari con soddisfazione di tutti i partecipanti.

Questo è il primo laboratorio di scrittura che la nostra associazione ha organizzato e speriamo possa essere il primo di una serie articolata in cui affrontare gli aspetti più significativi delle tecniche di narrazione.

Inventio, nucleo narrativo ,conflitto questi i temi sviluppati durante gli incontri con il docente Giulio Mozzi . Definizione del nucleo narrativo e suo sviluppo, come si costruiscono le relazioni tra i personaggi , le tre parti costitutive di una narrazione- scene, riassunti, elusioni- questi gli argomenti su cui il docente ci ha fatto riflettere a lungo e ha articolato il confronto tra tutti i partecipanti. E ancora l’importanza degli oggetti nella narrazione che devono ritornare nel corso della storia perché nulla sia lasciato in sospeso. La compattezza della narrazione è infatti una condizione essenziale perché una storia funzioni. Infine la specificazione dei generi letterari che hanno delle caratteristiche narrative cui il narratore si deve attenere e ancora le narrazioni letterarie che non rientrano in alcun genere o ne comprendono diversi.

Altro elemento fondamentale della narrazione: la credibilità. Su questo aspetto il docente ha molto insistito illustrando, con esempi molteplici tratti dai classici, come sia possibile rendere credibili segmenti narrativi frutto dell’invenzione dell’autore.

Le notizie su Giulio Mozzi sono qui.

C.I.D.I. di Cagliari

Il Cidi di Cagliari nasce contemporaneamente al CIDI nazionale. L'attuale configurazione data invece a partire dall'anno 1999, anno in cui è stato ricostituito sotto la presidenza di Rosamaria Maggio.

Il Cidi di Cagliari rappresenta la regione Sardegna nella segreteria nazionale

Non esiste una struttura regionale.

In Sardegna esistono altri due CIDI e cioè quello di Nuoro e quello di Sassari.

Ogni gruppo CIDI è indipendente da tutti gli altri per quanto riguarda l'amministrazione e la programmazione delle attività che sono legate al territorio e nascono dalle esigenze e dai suggerimenti di tutti gli iscritti.

Una volta l'anno viene organizzato il coordinamento di tutti i CIDI d'Italia per un confronto e concordare una linea di azione orientata alla democrazia e alla libertà.

Breve sintesi del laboratorio

Si è concluso il laboratorio di scrittura e narrazione organizzato dal CIDI di Cagliari con soddisfazione di tutti i partecipanti.

Questo è il primo laboratorio di scrittura che la nostra associazione ha organizzato e speriamo possa essere il primo di una serie articolata in cui affrontare gli aspetti più significativi delle tecniche di narrazione.

Inventio, nucleo narrativo ,conflitto questi i temi sviluppati durante gli incontri con il docente Giulio Mozzi . Definizione del nucleo narrativo e suo sviluppo, come si costruiscono le relazioni tra i personaggi , le tre parti costitutive di una narrazione- scene, riassunti, elusioni- questi gli argomenti su cui il docente ci ha fatto riflettere a lungo e ha articolato il confronto tra tutti i partecipanti. E ancora l’importanza degli oggetti nella narrazione che devono ritornare nel corso della storia perché nulla sia lasciato in sospeso. La compattezza della narrazione è infatti una condizione essenziale perché una storia funzioni. Infine la specificazione dei generi letterari che hanno delle caratteristiche narrative cui il narratore si deve attenere e ancora le narrazioni letterarie che non rientrano in alcun genere o ne comprendono diversi.

Altro elemento fondamentale della narrazione: la credibilità. Su questo aspetto il docente ha molto insistito illustrando, con esempi molteplici tratti dai classici, come sia possibile rendere credibili segmenti narrativi frutto dell’invenzione dell’autore.

Le notizie su Giulio Mozzi sono qui.

C.I.D.I. di Cagliari

Il Cidi di Cagliari nasce contemporaneamente al CIDI nazionale. L'attuale configurazione data invece a partire dall'anno 1999, anno in cui è stato ricostituito sotto la presidenza di Rosamaria Maggio.

Il Cidi di Cagliari rappresenta la regione Sardegna nella segreteria nazionale

Non esiste una struttura regionale.

In Sardegna esistono altri due CIDI e cioè quello di Nuoro e quello di Sassari.

Ogni gruppo CIDI è indipendente da tutti gli altri per quanto riguarda l'amministrazione e la programmazione delle attività che sono legate al territorio e nascono dalle esigenze e dai suggerimenti di tutti gli iscritti.

Una volta l'anno viene organizzato il coordinamento di tutti i CIDI d'Italia per un confronto e concordare una linea di azione orientata alla democrazia e alla libertà.

Breve sintesi del laboratorio

Si è concluso il laboratorio di scrittura e narrazione organizzato dal CIDI di Cagliari con soddisfazione di tutti i partecipanti.

Questo è il primo laboratorio di scrittura che la nostra associazione ha organizzato e speriamo possa essere il primo di una serie articolata in cui affrontare gli aspetti più significativi delle tecniche di narrazione.

Inventio, nucleo narrativo ,conflitto questi i temi sviluppati durante gli incontri con il docente Giulio Mozzi . Definizione del nucleo narrativo e suo sviluppo, come si costruiscono le relazioni tra i personaggi , le tre parti costitutive di una narrazione- scene, riassunti, elusioni- questi gli argomenti su cui il docente ci ha fatto riflettere a lungo e ha articolato il confronto tra tutti i partecipanti. E ancora l’importanza degli oggetti nella narrazione che devono ritornare nel corso della storia perché nulla sia lasciato in sospeso. La compattezza della narrazione è infatti una condizione essenziale perché una storia funzioni. Infine la specificazione dei generi letterari che hanno delle caratteristiche narrative cui il narratore si deve attenere e ancora le narrazioni letterarie che non rientrano in alcun genere o ne comprendono diversi.

Altro elemento fondamentale della narrazione: la credibilità. Su questo aspetto il docente ha molto insistito illustrando, con esempi molteplici tratti dai classici, come sia possibile rendere credibili segmenti narrativi frutto dell’invenzione dell’autore.

Le notizie su Giulio Mozzi sono qui.

C.I.D.I. di Cagliari

Il Cidi di Cagliari nasce contemporaneamente al CIDI nazionale. L'attuale configurazione data invece a partire dall'anno 1999, anno in cui è stato ricostituito sotto la presidenza di Rosamaria Maggio.

Il Cidi di Cagliari rappresenta la regione Sardegna nella segreteria nazionale

Non esiste una struttura regionale.

In Sardegna esistono altri due CIDI e cioè quello di Nuoro e quello di Sassari.

Ogni gruppo CIDI è indipendente da tutti gli altri per quanto riguarda l'amministrazione e la programmazione delle attività che sono legate al territorio e nascono dalle esigenze e dai suggerimenti di tutti gli iscritti.

Una volta l'anno viene organizzato il coordinamento di tutti i CIDI d'Italia per un confronto e concordare una linea di azione orientata alla democrazia e alla libertà.

domenica 16 ottobre 2016

Che me ne faccio del latino? Una opinione di Antonella Pingiori

Partiamo dall'amara considerazione di Salvatore Settis: “La radicale marginalizzazione degli studi 'classici' nella cultura generale e nei sistemi scolastici è un processo di profondo mutamento culturale che non possiamo in nessun modo ignorare...”(1)

Già, la cultura classica, nel nostro Paese, ultimamente, si trova relegata in ambiti sempre più ristretti, da un lato; e fatta bersaglio dei più sterili attacchi, dall'altro. I giornali riportano che quest'anno, almeno nella nostra città, Cagliari, i classici hanno registrato un brusco calo di iscrizioni, mentre reggono bene i licei scientifici nei quali va facendosi largo, a tutto danno dell'indirizzo ordinamentale, il corso di scienze applicate, proposto come più appetibile, (in quanto privo dell'insegnamento del latino), a studenti ben disposti a farsi convincere in tal senso. Del resto, i nostri alunni non si chiedono da tempo “Che me ne faccio del latino?”, ignari del fatto che un giovanissimo Gianni Morandi, nel lontano 1967, in uno di quei film noti come musicarelli, rivolgeva fiducioso alle galline dell'aia la stessa domanda esistenziale, cantando a squarciagola?

“Che me ne faccio del latino, se devo dire pane al pane e vino al vino?”, si chiedeva l'eterno ragazzo di Monghidoro. Al latino, infatti, si è sempre rinfacciata la sua inutilità, perché questa disciplina viene percepita come insieme astratto di regole che, acquisite mnemonicamente, non avranno mai alcuna ricaduta nella vita pratica. Ma se partiamo da questa errata convinzione, chiediamoci piuttosto, prima ancora di “Che me ne faccio del latino?”, che cosa è il latino. Ci risponde Nicola Gardini che nel suo bel libro, intitolato ironicamente “Viva il latino. Storie e bellezza di una lingua inutile”, dice: “Il latino è la lingua dell'antica città di Roma e della civiltà che vi si è originata e di lì si è espansa nel corso di numerosi secoli su un territorio assai ampio, il cosiddetto impero, diventando mezzo di espressione e comunicazione per gran parte dell'umanità, in forma scritta e orale, e fornendo ancora nell'età moderna, pur molto tempo dopo che il latino parlato ha dato luogo a idiomi distinti (le cosiddette lingue romanze), un mezzo espressivo a poeti, letterati e studiosi di varie discipline.

Il latino è la lingua delle istituzioni giuridiche, dell'architettura e dell'ingegneria, dell'esercito, della scienza, della filosofia, del culto e – quel che qui più interessa – di una florida letteratura, che è servita da modello a tutta la letteratura occidentale dei secoli successivi.” (2)

Se riflettiamo su tutte le considerazioni che l'Autore ci propone, appare allora chiaro che se è vero, come sostiene la prof.ssa Giannalia, che per avvicinare i nostri studenti a questo mondo così ricco e straordinario la didattica del latino va completamente ripensata; è anche vero, e qui so bene che risulterò sgradita a molti, che attraverso lo studio del latino, e di tutto quel mondo che esso consente di conoscere, deve passare pure un altro insegnamento: e cioè che non tutto è facile e immediato, che non tutto può essere affrontato con quella superficialità che spesso degenera nella cialtroneria e che certe attività richiedono rigore e disciplina, se si vuole che siano davvero produttive. E qui sono ben consapevole che molti, soprattutto se genitori di dolescenti che decidono in quale tipo di scuola iscrivere i propri figli, storceranno il naso.

Non possiamo infatti nasconderci che, ultimamente, l'educazione che i genitori hanno deciso di impartire ai propri figli è, nella maggior parte dei casi, volta ad evitare qualsiasi ostacolo possa provocare delusione e frustrazione nel ragazzo. Chi legge e insegna sa bene che, da una decina d'anni a questa parte, nelle nostre scuole si assiste ad un continuo trasferimento da un corso all'altro da parte di studenti che vanno alla ricerca di quella classe perfetta, nella quale tutti i docenti dimostreranno di saper riconoscere, e adeguatamente apprezzare, il loro straordinario ingegno. Chi insegna sa bene che questo malcostume, che getta discredito su alcuni docenti che commettono magari l'unico errore di voler valutare le conoscenze e le competenze dei propri alunni, viene avallato dai dirigenti scolastici che, timorosi di un calo delle iscrizioni, sono disposti ad accogliere qualsiasi richiesta e a soddisfare qualsiasi pretesa. Sono quelli stessi dirigenti che esortano i docenti ad accogliere l'indirizzo delle scienze applicate che aumenterà l'offerta formativa dell'istituto, sostengono recitando accuratamente la loro parte, per poi aggiungere, senza vergogna, che gli studenti, del resto, hanno paura della versione di latino... Mi chiedo: ma non hanno paura anche del compito di matematica? Perché non decidiamo, allora, di abolire questa disciplina dal curricolo?

Mettendo da parte una certa vis polemica, alla quale non riesco a sottrarmi del tutto essendo io parte in causa, mi sento però di aggiungere un'ulteriore considerazione. Attraverso lo studio del latino si entra in contatto con una straordinaria civiltà che, ancora oggi, ha tanto da dirci e tanto su cui farci riflettere. Studiare una civiltà, sia antica che moderna, non può che costringerci a interrogare noi stessi sulla nostra civiltà, sui valori nei quali crediamo e che ci sforziamo di seguire. Studiare i testi di autori che ci sembrano tanto lontani ci aiuta a maturare e ad acquisire uno spirito critico che dovremmo imparare ad esercitare sempre, per evitare che siano altri a farlo al nostro posto decidendo per noi.

Che i nostri ragazzi diventino persone consapevoli a chi fa paura?

(1). Salvatore Settis, Futuro del “classico”, Einaudi, Torino 2004, pag.16

(2). Nicola Gardini, Viva il latino. Storie e bellezza di una lingua inutile, Garzanti, Milano 2016, pag. 19

mercoledì 12 ottobre 2016

Paola Soriga: La stagione che verrà. Einaudi stile libero-Torino 2015, pagg.155

C'è , nelle pagine di quest'ultimo romanzo di Paola Soriga una continuità, forse inconsapevole, con il tema del viaggio, o meglio, del ritorno nell'isola, la Sardegna, comune a molti giovani scrittori sardi.

La vicenda narrata, che non è una vera storia, si può riassumere molto brevemente in poche righe: tre amici, Dora , Agata e Matteo, dopo avere abitato in diverse città per studio e lavoro, decidono per motivi diversi , di tornare nell'isola dalla quale sono andati via per sfuggire a quell'insularità che rende difficile spostamenti e confronti. La decisione matura lentamente attraverso una sorta di riflessione sulle rispettive vite segnate da provvisorietà e sospensioni sconosciute alla precedente generazione dei loro padri e delle loro madri.

Agata, pediatra a Pavia, aspetta un figlio da un uomo che rifiuta di essere padre; Matteo che insegna a Bologna, appena scopre di essere malato, decide di tornare a vivere a Cagliari; Dora ha vissuto in molte città le cui suggestioni connotano la sua esistenza. Dora fa da collante nella vita degli altri due amici e la convivenza nella città isolana non è decisa per la paura di dovere sopportare una dirompente solitudine , ma per condividere e dare continuità al loro rapporto.

Il romanzo si costruisce attraverso dialoghi brevi e brevissimi ma soprattutto attraverso i pensieri di Dora che racconta e si racconta, riflette e ri-costruisce episodi di vita personale ma anche di relazione con i due amici.

In questo avvicendarsi di pensieri, l'autrice passa con disinvoltura dall'io narrante che, a tratti, si rivolge ad un "tu" interlocutorio , al narratore esterno che puntualizza e contorna aspetti di vita condivisa.

"Io sono tutte le persone che ho conosciuto": questo è l'incipit del libro. Ed è qui che Paola Soriga focalizza il senso del suo girovagare. Brevi descrizioni di personaggi e di città che l'autrice tratteggia con poche parole, inframmezzandole con le parole di tutte le canzoni che Dora si canta dentro mentre si racconta al lettore. Il mondo descritto è il presente abitato da questi giovani: in Dora, Agata e Matteo si coagula la vita girovaga, precaria e priva di apparenti punti di riferimento di un'intera generazione. E' il labirinto emotivo e territoriale abitato da questi giovani, la cui storia mostra molto chiaramente il ribaltamento delle certezze che hanno caratterizzato la vita dei loro padri. Alla precarietà del lavoro corrisponde la precarietà dei rapporti di vita. Si fa spazio, nelle pagine del libro, l'idea che non esista il futuro. Il futuro in quanto categoria di pensiero non viene neppure contemplato nell'assenza totale di progettualità.

Per certi versi, questo di Paola Soriga, è un romanzo disperante e al tempo stesso positivo. Disperante per il pubblico di lettori della passata generazione che mai avrebbero potuto immaginare se stessi immersi in un mondo lavorativo liquido e fluttuante, positivo perché le pagine del libro non sottendono posizioni negative rispetto alla modalità di vita narrata, priva di riferimenti. Anzi. Dora, la protagonista, l'io narrante di questa storia, canta continuamente dentro di sé e a sé parole e ritmi di tutte le città abitate e sembra che nessuna delusione possa destabilizzarla. La scrittura stessa, frammentata e convulsa, comunica al lettore un'avidità di vita e una voglia di consumare i rapporti, che non possono lasciare spazio al pessimismo. Alla tristezza, sì, allo scoramento talvolta. Ma l'ansia di vivere è più forte di ogni negatività. E' uno sguardo positivo quello di Paola Soriga. Si vede inoltre che l'autrice proviene da una lunga dimestichezza con le letture poetiche. A tratti, le citazioni di Caproni e Montale fanno da chiusa alle espressioni prosaiche e prosastiche della protagonista Dora. Come d'altra parte è riportato anche nella pagina delle note e dei ringraziamenti. Lo stile narrativo, il registro linguistico accomunano l'autrice ad altri giovani narratori sardi che proprio dalla lettura del grande Sergio Atzeni, traggono spunto ed ispirazione.

domenica 2 ottobre 2016

Il viaggio e il sogno: alla scoperta di Londra

Il mio sogno a vent'anni si chiamava Londra, aveva il suono dei Beatles, la spensieratezza dell'isola di White, i colori delle minigonne di Mary Quant, le forme evanescenti di Twiggy, la libertà sessuale, lo shopping a Soho e gli spettacoli a Piccadilly circus.

Quando un sogno concepito a vent'anni si realizza quarant'anni dopo, è necessario che cambi il sogno o l'aspettativa?

Non lo so. Io son partita e basta, pronta a meravigliarmi e lasciarmi incantare come a vent'anni.

L'aspetto più inatteso del mio viaggio mi si rivela subito: per mia scelta vado a stare in una casa nel punto d'incontro del territorio tra Chesam e Amersham, due cittadine situate nella zona nove della metropolitana di Londra. Nella zona dei boschi, dove della città non arriva più nemmeno l’eco. Dove la gente ogni mattina prende il treno, poi la metro, poi cambia treno, e finalmente raggiunge il posto di lavoro. La mia prima Inghilterra è stata la vita nel cottage immersa in un silenzio verde, costellato dai ritmi della natura. Ho visto "gli inglesi" dei due paesini, la loro vita quotidiana, ho condiviso gli stessi supermercati e lo stesso unico pub. E ho mangiato lo stesso gelato.

Mi avevano detto dell'indifferenza degli inglesi, ho trovato invece la differenza, la differenza della civiltà, quando cioè la civiltà passa dall'essere imposta ad essere spontanea. Mentre metto dentro i sacchi della spesa gli alimenti che ho appena acquistato, non c'è nessuno che mi "prega" di farmi in là. Un signore anziano aspetta che io abbia finito di deporre l'ultimo pacco di biscotti prima di avviarsi dietro di me verso l'uscita. Una sorridente ragazza bianca e rossa (sorella di biancaneve, penso) mi serve un gelato rivolgendomi la parola nella sua lingua che io capisco molto all'ingrosso, e poi dopo il mio "grazie" in italiano , mi dice I like Firenze, I like Italy e di quello che mi ha detto dopo ho capito solo il sorriso.

Londra. L'ho vista prima di tutto in metropolitana. Affollata di tutto il mondo. Giovani e meno giovani, silenziosi, rispettosi, non una voce fuori tono. L'ho visto nei volti di indiani, pakistani, africani, giapponesi, cinesi, e qualche inglese, così, uno ogni tanto, giusto per i capelli biondi e la pelle chiara, ma potevano essere anche cittadini europei dell'est o dell'ovest, fa lo stesso. Poi il Big Ben. E' la prima cosa che ho visto e sentito. E Westminster, l’abbazia.

E le tombe dei re e delle regine, le lapidi dei poeti, quella di Geoffrey Chauser, messo lì non perchè abbia elevato la lingua anglosassone a dignità letteraria, come avevo studiato a scuola, ma, come mi ha detto la guida, perché era stato un oculato e attento amministratore dell'Abbazia. Il Tower Bridge, simbolo di questa città operosa, capolavoro di ingegneria meccanica e idraulica, a ridosso dell'area della Torre di Londra fortezza medievale turrita e murata. Piena di ragazzini che si divertivano con gli spettacoli interattivi fatti apposta per loro. Un banditore e un soldato, le parole non le ho capite, mio retaggio culturale della scuola italiana che ci insegnava il francese , lingua di cultura, e non l’inglese, lingua commerciale. E così l’inglese non sono più riuscita ad impararlo. E con le quattro parole rabberciate che conosco ho cercato di comunicare le cose di base. Ma in fondo ho capito lo stesso, perché la lingua non si coglie dalle sfumature eleganti dei ragionamenti , ma dalla necessità di capire e farsi capire.

Vedere Londra dal Tamigi mi fa un effetto spiazzante: tutte le costruzioni a destra e a sinistra del fiume, affastellate in mille stili diversi: l’antico e l’ultramoderno del piccolo “cetriolo”, dei palazzi di vetro, delle costruzioni avveniristiche dalle architetture audaci, mi lasciano basita. Abituata a vedere i centri storici delle nostre città, omogenei nelle linee delle strutture architettoniche e nelle strade, non sono preparata a percepire tutto questo post moderno.

Poi mi accorgo che è una precisa scelta. La città vecchia vive e pulsa all’unisono con quella ultramoderna senza soluzione di continuità. Non ero preparata al traffico, agli autobus e alle miriadi di taxi neri sfreccianti in tutte le strade. In questo che percepisco come caos iniziale, vedo una logica , un senso. E così agli spazi cittadini intensi e vivi di movimento, corrispondono gli spazi verdi, tranquilli dove trovare un momento di quiete anche nella pausa pranzo, come si vede da impiegati di tutti i tipi che, alla una del pomeriggio, stendono sull’erba un plaid e tirano fuori il pranzo dal cestino, sdraiandosi in giacca e cravatta gli uomini e in gonna e tacchi le donne. Sapersi godere la vita, penso, anche in mezzo al lavoro. Ecco. Una cosa così noi non la concepiamo neppure. No, aspetta, noi di Cagliari, sì. Abbiamo il Poetto dove andare a mangiare nelle pause pranzo. Ma nei baretti e sui tavolini, non certo nella sabbia a ridosso del mare. Vado a vedere il Globe Theater shakespeariano, ricostruito, guarda un po’ con soldi raccolti scrupolosamente da un americano, mica da un inglese. Però eccolo lì. Le spiegazioni sono meticolose fino alla pignoleria, la visita guidata dura un sacco di tempo perché la guida ci tiene a fare bene il lavoro per cui è pagata. E ti dice e ti spiega fino all’ultimo sedile, come è costruito e perché, cose che in fondo non vuoi neppure sapere, non te ne importa, ti basta dare un’occhiata globale. Ma no. La guida il suo lavoro lo deve fare e lo fa e coinvolge i turisti con battute che io non capisco ma che posso solo immaginare. Poi vai a Windsor, il castello inglese per antonomasia, medievale, imponente. La regina apre i suoi spazi privati a tutti i cittadini inglesi e non, basta che paghino l’ingresso. Ma la gentilezza del personale e l’accoglienza vale tutto il viaggio e i soldi spesi. Tu dici ma si può vedere che una regina apra la sua casa le sue stanze, che si vendano i souvenir con la sua faccia stampata dappertutto, anche sugli strofinacci da cucina? E sì per i suoi novant’anni giubilari, la regina ha fatto questo e molto altro. D’altra parte la gigantografia che la ritrae all’ingresso del castello, non mostra una donna dall’aspetto regale con la corona in testa, ma una donna anziana in blazer e scarpe comode attorniata da tutti i suoi pronipoti. Ecco questo concetto di regalità mi è stato chiaro solo lì.

L’imponenza del castello, le linee pure dell’architettura medievale, quelle sì, riconducono all’idea di maestà, l’erba verde dei giardini è la stessa però di tutti gli altri parchi cittadini. Mi colpisce lo slogan nella metropolitana e nei treni: vuoi vedere il mondo? Vieni a Londra. Capisco il perché. Tutto il mondo lì è a casa sua. E allora pensi a come abbiano potuto, gli stessi inglesi, votare per la Brexit. Ma come? Vogliono separarsi dal mondo? O forse il mondo che c’è a Londra è separato già dal resto del Regno Unito? Si dice che gli inglesi ci tengono alle tradizioni. Il mio sogno erano i Beatles e tutto quanto era dentro l’atmosfera degli anni sessanta e settanta. E adesso? Questo sogno si infrangerà con questa realtà? E tutti i ragazzi di tutti i colori che lavorano nei bar, nei pub, nei ristoranti, nelle librerie, nei fast food, nelle stazioni metropolitane, nei bagni pubblici, non saranno più inglesi degli inglesi? Non tengono pulita la città, non nutrono i milioni di uomini e donne che transitano quotidianamente in questa megolopoli? Beh, io alla BREXIT non ci credo. Non può essere . Forse Londra non è tutta la gran Bretagna. Sono ormai alla fine del viaggio. Sono nel taxi che da Londra mi porta a Heathrow, sono le cinque del mattino, ai lati dell’autostrada, nell’alba ancora livida, solo fitti alberi gocciolanti di pioggia, canticchio tra me e me la canzone di John Lennon Imagine there’s no countries It isn’t hard to do Nothing to kill or die for And no religion too Imagine all the people Living life in peace… Anche questo, forse, rimarrà un sogno.

Poi mi accorgo che è una precisa scelta. La città vecchia vive e pulsa all’unisono con quella ultramoderna senza soluzione di continuità. Non ero preparata al traffico, agli autobus e alle miriadi di taxi neri sfreccianti in tutte le strade. In questo che percepisco come caos iniziale, vedo una logica , un senso. E così agli spazi cittadini intensi e vivi di movimento, corrispondono gli spazi verdi, tranquilli dove trovare un momento di quiete anche nella pausa pranzo, come si vede da impiegati di tutti i tipi che, alla una del pomeriggio, stendono sull’erba un plaid e tirano fuori il pranzo dal cestino, sdraiandosi in giacca e cravatta gli uomini e in gonna e tacchi le donne. Sapersi godere la vita, penso, anche in mezzo al lavoro. Ecco. Una cosa così noi non la concepiamo neppure. No, aspetta, noi di Cagliari, sì. Abbiamo il Poetto dove andare a mangiare nelle pause pranzo. Ma nei baretti e sui tavolini, non certo nella sabbia a ridosso del mare. Vado a vedere il Globe Theater shakespeariano, ricostruito, guarda un po’ con soldi raccolti scrupolosamente da un americano, mica da un inglese. Però eccolo lì. Le spiegazioni sono meticolose fino alla pignoleria, la visita guidata dura un sacco di tempo perché la guida ci tiene a fare bene il lavoro per cui è pagata. E ti dice e ti spiega fino all’ultimo sedile, come è costruito e perché, cose che in fondo non vuoi neppure sapere, non te ne importa, ti basta dare un’occhiata globale. Ma no. La guida il suo lavoro lo deve fare e lo fa e coinvolge i turisti con battute che io non capisco ma che posso solo immaginare. Poi vai a Windsor, il castello inglese per antonomasia, medievale, imponente. La regina apre i suoi spazi privati a tutti i cittadini inglesi e non, basta che paghino l’ingresso. Ma la gentilezza del personale e l’accoglienza vale tutto il viaggio e i soldi spesi. Tu dici ma si può vedere che una regina apra la sua casa le sue stanze, che si vendano i souvenir con la sua faccia stampata dappertutto, anche sugli strofinacci da cucina? E sì per i suoi novant’anni giubilari, la regina ha fatto questo e molto altro. D’altra parte la gigantografia che la ritrae all’ingresso del castello, non mostra una donna dall’aspetto regale con la corona in testa, ma una donna anziana in blazer e scarpe comode attorniata da tutti i suoi pronipoti. Ecco questo concetto di regalità mi è stato chiaro solo lì.

L’imponenza del castello, le linee pure dell’architettura medievale, quelle sì, riconducono all’idea di maestà, l’erba verde dei giardini è la stessa però di tutti gli altri parchi cittadini. Mi colpisce lo slogan nella metropolitana e nei treni: vuoi vedere il mondo? Vieni a Londra. Capisco il perché. Tutto il mondo lì è a casa sua. E allora pensi a come abbiano potuto, gli stessi inglesi, votare per la Brexit. Ma come? Vogliono separarsi dal mondo? O forse il mondo che c’è a Londra è separato già dal resto del Regno Unito? Si dice che gli inglesi ci tengono alle tradizioni. Il mio sogno erano i Beatles e tutto quanto era dentro l’atmosfera degli anni sessanta e settanta. E adesso? Questo sogno si infrangerà con questa realtà? E tutti i ragazzi di tutti i colori che lavorano nei bar, nei pub, nei ristoranti, nelle librerie, nei fast food, nelle stazioni metropolitane, nei bagni pubblici, non saranno più inglesi degli inglesi? Non tengono pulita la città, non nutrono i milioni di uomini e donne che transitano quotidianamente in questa megolopoli? Beh, io alla BREXIT non ci credo. Non può essere . Forse Londra non è tutta la gran Bretagna. Sono ormai alla fine del viaggio. Sono nel taxi che da Londra mi porta a Heathrow, sono le cinque del mattino, ai lati dell’autostrada, nell’alba ancora livida, solo fitti alberi gocciolanti di pioggia, canticchio tra me e me la canzone di John Lennon Imagine there’s no countries It isn’t hard to do Nothing to kill or die for And no religion too Imagine all the people Living life in peace… Anche questo, forse, rimarrà un sogno.

lunedì 19 settembre 2016

Presentazione del libro "Isole e voci"

"La Sicilia, direte voi.

E’ vero. In questi racconti c’è la Sicilia, perché è da lì che viene l’Autrice, sebbene viva in Sardegna da quarant’anni e più. Ma è impossibile dimenticare il luogo d’origine, quello in cui si è vissuta la propria infanzia e la propria giovinezza.

E la Sicilia c’è e rimane sullo sfondo con i suoi profumi, con le sue suggestioni, con il sole torrido, con il caldo soffocante che fa attaccare gli abiti addosso per il sudore. C’è la luce spietata, crudele, che riporta alla memoria certe pagine di Verga che ha descritto la Sicilia matrigna, restia a concedere agli uomini i suoi doni, la Sicilia dalla quale però è difficile allontanarsi.

Ciò è ben chiaro nella novella “Emigranti”, costruita come una tragedia classica, in cui fanno da parodo le chiacchiere della gente, convinta che sia inutile abbandonare la propria terra, tanto non c’è altra patria se non la Sicilia, dove i protagonisti torneranno per essere seppelliti.

Il punto di vista privilegiato è quello di coloro che osservano e tranciano taglienti giudizi. Così come in “Requiescant”, in cui il chiacchiericcio dei presenti al funerale viene accostato all’urlo, improvviso e straziante, della madre del defunto. Pettegolezzi e dolore vengono messi sullo stesso piano, così come fa la vita che, secondo un gioco tutto suo nel quale gli uomini non hanno gioco alcuno, abbina le gioie alle sofferenze.

Oppure il punto di vista scelto dal narratore è quello di una bambina, come in “Tanino”, raccontata in modo abilmente allusivo per arrivare, solo nell’ultima frase, allo svelamento della verità.

Poi c’è Venezia, l’altra isola cui fa riferimento lo stesso titolo della raccolta. Il paesaggio cambia. Compare l’acqua, ristoratrice. La nebbia rende evanescenti i palazzi e i canali. Il freddo si fa pungente.

A Venezia sentiamo altre voci, che si esprimono in una lingua più dolce ma che non sono comunque troppo dissimili da quelle che abbiamo sentito in Sicilia. “Melchiorra” è la donna siciliana sfruttata da tutti, inconsapevole della sua condizione. La sua vera tragedia è la solitudine. E non è meno sola la donna di cui si parla in “Polifonia in Campiello”, storia a più voci che ci propone la stessa vicenda da diverse angolazioni. E non è forse solo il protagonista di “Il reduce”, condannato a pagare per colpe non sue? Per colpe che, in realtà, nessuno ha commesso e che la vita, beffarda, ha deciso di assegnare a suo piacere.

La raccolta si chiude con quattro racconti ambientati in Sardegna. Il maestrale si fa sferzante, vediamo il mare, l’inflessione cambia. E sentiamo altre voci. Particolarmente inquietante è quella del protagonista di “Le sorelle”, malato di inettitudine che, per una volta nella vita, decide di agire e di piegare il destino al suo volere.

Così come decide di fare Giulia, nel racconto “Dimenticanze”.

Il cerchio si chiude. Il racconto è stato iniziato da una voce di bambina. Si conclude con una voce fuori-campo che parla di una donna anziana e sola.

Sola come un’isola. "

Antonella Pingiori

mercoledì 14 settembre 2016

Televisione e premi letterari

L'assegnazione del premio Campiello, su Rai 5, alla scrittrice Simona Vinci col libro " La prima verità" è stata inserita all'interno di uno show condotto da Geppi Cucciari e Neri Marcorè.

Dico uno show perché tale mi è sembrato, per una scelta precisa della regia di dare a questa cerimonia una veste che non le è propria.

Dico uno show perché tale mi è sembrato, per una scelta precisa della regia di dare a questa cerimonia una veste che non le è propria.

Forse nel tentativo di coinvolgere un più numeroso pubblico televisivo, si è fatta la scelta di creare una mélange di presenze da palcoscenico che poco o nulla c'entrano con lo spirito di una premiazione letteraria.

Dico uno show perché tale mi è sembrato, per una scelta precisa della regia di dare a questa cerimonia una veste che non le è propria.

Dico uno show perché tale mi è sembrato, per una scelta precisa della regia di dare a questa cerimonia una veste che non le è propria.Forse nel tentativo di coinvolgere un più numeroso pubblico televisivo, si è fatta la scelta di creare una mélange di presenze da palcoscenico che poco o nulla c'entrano con lo spirito di una premiazione letteraria.

Capisco che la televisione debba sapere raggiungere una vastità di pubblico per giustificare evidentemente l'apparizione di scrittrici e scrittori che parlano di letteratura all'interno di un mezzo che per sua natura è rivolto al vasto pubblico, ma ciò che si è percepito sabato scorso è strato lo stridore poco armonico tra due livelli di argomenti che stanno tra di loro come il diavolo e l'acqua santa. Non per essere polemica a tutti i costi con una televisione pronta a declinare i suoi palinsesti e le sue trasmissioni al grosso gusto di un pubblico grosso, che costituisce lo zoccolo duro dello spettacolo televisivo, ma non si potrebbe fare una scelta coraggiosa di mantenere nell'alveo preciso e consono una manifestazione che poco si presta per sua natura a interessare grandi numeri? Ma RAI 5 non si è creata per trasmissioni culturali? Qual è il bisogno assoluto di volere a tutti i costi coinvolgere chi non ha alcun interesse per la letteratura, per i premi, per i libri e per tutto ciò che riesce ad esprimere la bellezza delle parole? Si capisca una volta e per tutte che non sempre la bellezza letteraria, come quella artistica, può essere per forza volgarizzata. Il pubblico di Rai 5 è e rimane comunque un pubblico di nicchia, per usare un termine abusato, e non è certo con le battute della Cucciari con il contrappunto, in verità un po' fuori luogo e spiazzante di Neri Marcorè che la trasmissione ha avuto uno share più alto.

Forse si potrebbe qualche volta abbandonare questa idea del forzato coinvolgimento delle masse per lasciare all'assegnazione del premio Campiello il posto che merita. Un posto più consono al suo naturale pubblico che certo non si aspetta di passare una serata di divertimento leggero, ma di potere sentire qualcosa di letterario.

Se un utente interessato si sintonizza su Rai 5 per assistere ad una premiazione letteraria, questo si aspetta: sentire parlare gli autori della cinquina dei finalisti che espongono il loro punto di vista sulle proprie opere e magari i giurati che leggano le motivazioni delle scelte. Non certo battute pseudo-intellettuali né i numeri dei voti, sullo stile di Amici, trasmissione di canale 5 che , (questa sì fa altissimi numeri di share e potrebbe anche bastare a ricoprire il fabbisogno di leggerezza maniacale che caratterizza le televisioni, tutte le televisioni) le votazioni letti dalla notaia in minigonna che poco ci azzecca con tutto il resto.

Francamente non credo che di tutta questa nuova mise en place di sabato scorso al malcapitato telespettatore di Rai 5 , sia importato molto. Anzi, credo che abbia ritenuto il tutto molto noioso. Come, d'altra parte, il grosso pubblico che si voleva raggiungere, non è certamente rimasto legato al divano nella visione spasmodica di tale spettacolo.

Insomma, smettiamola di volere salvare la capra e i cavoli.

Insomma, smettiamola di volere salvare la capra e i cavoli.

sabato 20 agosto 2016

Scrivere poesia è rappresentare gli eventi così da far scomparire il presente

L'arte vera del poeta

è in grado di rappresentare gli eventi in modo così veritiero

che il lettore ha l'impressione di vedere scomparire il presente e tutto ciò che lo circonda e non solo sente di trovarsi di fronte a un'opera d'arte, ma resta talmente colpito dalla sua chiara naturalezza che dimentica persino di avere a che fare con una creazione artistica e partecipa all'evento in prima persona. Il lettore si comporta come quell'uomo che, osservando in una scatola ottica uno splendido paesaggio, si addentrò in esso a tal punto da credere di sentire il profumo dei fiori e il leggero stormire delle foglie. Non dovrà avere vergogna, quest'uomo, se mille altri guardando nella scatola ottica non vedranno che un'immagine. Ogni opera d'arte deve trovare chi la sappia osservare e deve essere giudicata secondo il proprio criterio. C'è chi si avvicina a un'opera d'arte con l'intenzione di giudicarla. È questa un'impresa sciocca in quanto, proprio sforzandosi di ragionareimmediatamente su tutto quanto si percepisce, ci si sottrae alla magia che ci sta per afferrare e il nostro giudizio finisce per diventare freddo. Ma le opere d'arte non sono che due tipi: quelle che ci avvincono e ci coinvolgono e quelle che, nonostante le critiche positive e gli elogi, non suscitano nessuna eco nel nostro animo. Solo quelle del primo tipo meritano di essere considerate vere opere d'arte, le altre lo sono soltanto di nome.

Rainer Maria Rilke

Tutti gli scritti sull'arte e sulla letteratura

Il viandante. Sviluppo delle idee e significato della poesia goethiana

a cura di Elena Polledri

Bompiani - Il Pensiero Occidentale 2008

che il lettore ha l'impressione di vedere scomparire il presente e tutto ciò che lo circonda e non solo sente di trovarsi di fronte a un'opera d'arte, ma resta talmente colpito dalla sua chiara naturalezza che dimentica persino di avere a che fare con una creazione artistica e partecipa all'evento in prima persona. Il lettore si comporta come quell'uomo che, osservando in una scatola ottica uno splendido paesaggio, si addentrò in esso a tal punto da credere di sentire il profumo dei fiori e il leggero stormire delle foglie. Non dovrà avere vergogna, quest'uomo, se mille altri guardando nella scatola ottica non vedranno che un'immagine. Ogni opera d'arte deve trovare chi la sappia osservare e deve essere giudicata secondo il proprio criterio. C'è chi si avvicina a un'opera d'arte con l'intenzione di giudicarla. È questa un'impresa sciocca in quanto, proprio sforzandosi di ragionareimmediatamente su tutto quanto si percepisce, ci si sottrae alla magia che ci sta per afferrare e il nostro giudizio finisce per diventare freddo. Ma le opere d'arte non sono che due tipi: quelle che ci avvincono e ci coinvolgono e quelle che, nonostante le critiche positive e gli elogi, non suscitano nessuna eco nel nostro animo. Solo quelle del primo tipo meritano di essere considerate vere opere d'arte, le altre lo sono soltanto di nome.

Rainer Maria Rilke

Tutti gli scritti sull'arte e sulla letteratura

Il viandante. Sviluppo delle idee e significato della poesia goethiana

a cura di Elena Polledri

Bompiani - Il Pensiero Occidentale 2008

Tratto dal blog di Elena Petrassi "Frammenti del tredicesimo mese" in

mercoledì 17 agosto 2016

Isole e voci-Il mio primo libro di racconti

Questo è il mio primo libro di racconti, pubblicato in una nuova edizione per Youcanprint

Per visualizzare, andare al sito di Youcanprint all'indirizzo:

http://www.youcanprint.it/youcanprint-libreria/narrativa/isole-e-voci.html

Sarei veramente grata a tutti coloro che volessero anche solo rilasciare una recensione.

Grazie a tutti.

Maria Rosa

Per visualizzare, andare al sito di Youcanprint all'indirizzo:

http://www.youcanprint.it/youcanprint-libreria/narrativa/isole-e-voci.html

Sarei veramente grata a tutti coloro che volessero anche solo rilasciare una recensione.

Per scrivere una recensione direttamente nel sito di Youcanprint, basta andare all'indirizzo:

http://www.youcanprint.it/youcanprint-libreria/narrativa/isole-e-voci.html

e scrivere nel riquadro: scrivi una recensione.

Mi darete una grande gioia se,dopo avere letto il primo racconto, voleste darmi il vostro parere.

A tutti gli interessati lo posso inviare, dietro richiesta, in versione pdf. Potete richiedermelo con una e-mail direttamente da google.

La presentazione del libro è prevista per la fine di settembre 2016 presso l'associazione Alveare di Quartu Sant'Elena e per dicembre presso la MEM di Cagliari.

Ne darò comunicazione direttamente nel blog e nella mia pagina fb.

Ne darò comunicazione direttamente nel blog e nella mia pagina fb.

Grazie a tutti.

Maria Rosa

domenica 31 luglio 2016

Vuoi chattare con me?

La foto viene da qui

Sempre

più spesso mi succede che, aprendo la mia posta elettronica, trovi dei messaggi

con questo oggetto: Roberto è il tuo smart macht. Dagli un’occhiata.

Se,

incuriosita, guardo, mi appare

un’immagine di un uomo, tra i 60 e i 70 anni e sul lato destro della sua foto la

frase Roberto vuole chattare con te

oppure Roberto cerca donne tra i 50 e i

70 anni, oppure ancora solo una frase generica del tipo: ciao, ti va di chattare?, o infine

nulla. Foto e basta.

Tutto

ciò mi porta a fare riflessioni che spaziano tra il chiedermi cosa cerchi

Roberto da donne tra i cinquanta e i

settanta anni e che cosa pensa di trovare in questa sua spasmodica ricerca.

Capisco

i cinquanta: parecchie star della TV si profondono in affermazioni rincuoranti

e rassicuranti, soprattutto per se stesse: la donna a cinquanta anni, dicono. è ancora un

fiore, nel pieno della sua giovinezza, del suo charme, della sua vitalità

sessuale.

Ma

a settanta? Cosa si aspetta un uomo da una donna di settanta anni?

E

poi perché una settantenne che, si presume, abbia una famiglia, dei figli, dei

nipoti, e per il carico d’età non sia più suscettibile agli allettamenti di

sconosciuti, per lo meno se è riuscita a tesaurizzare le sue esperienze in

fatto di uomini, debba proprio andare ad impiegare il suo tempo con un Roberto sessantasettenne

o , non so, un Giorgio sessantanovenne? Per parlare di cosa?

Mi

ricordo che, intorno alla metà degli anni ’90, quando questo genere di

comunicazioni era una novità , si

entrava in una chat room e lì si trovavano numerosi perditempo che scambiavano frasi del tipo: quanti anni hai,

come sei vestita, che lavoro fai e altri particolari che potete immaginare,

spingendo la propria curiosità fino al limite della decenza. In genere erano

tutti giovani magari un po’ frustrati. Ma giovani.

Adesso

la rete è appannaggio di tutti, anche dei novantenni. I quali, per

carità, possono saggiare la propria abilità con questi media e magari averne

grande soddisfazioni, per lo meno in termini di svago o di cultura.

Ma mi piacerebbe capire cosa cercano tutte queste persone a, che possiamo realisticamente definire anziane, nella ricerca di contatti in rete.

Se

gli va bene, presumo possano trovare qualche signorina che avrà i suoi buoni

motivi per lanciarsi in uno scambio intellettual-chic con un uomo di sessantacinque-settantanni.

Questo

lo presumo io, naturalmente.

Ma

mi do un certo beneficio d’inventario.

Capisco un po’ meno il

sessanta-settantenne che cerca donne coetanee. Di cosa possono parlare in chat?

Mi

figuro conversazioni sulla interpretazione figurale della Divina Commedia o

sulla kantiana critica del giudizio. O altre cose similari.

Poi ci sono anche degli annunci di uomini relativamente giovani che cercano di

chattare con donne tra i sessanta e i settanta anni. Ammesso che le signore in questione rispondano, cosa direbbero loro?

Mi sorge il dubbio che tutto questo possa essere un’ennesima trovata della rete,

per sollecitare e incrementare la partecipazione dell’utenza per ammannire, durante le

chattate, vagoni di pubblicità.

Perché

altrimenti, come si spiegherebbe questo reiterato interesse, da parte della

stessa rete, che periodicamente continua ad inviare, senza sosta alcuna e senza

scoraggiamenti di sorta, ulteriori altri avvisi? Con un unico messaggio: Roberto o Giorgio, o Federico o Andrea o

chiunque altro, sta aspettando la tua risposta.

Io

vorrei dire a questa pletora di uomini, se esistono nella realtà: fatevene una

ragione, non avrete mai risposte. Almeno è quello che mi piacerebbe avvenisse.

Mi

è lecito a questo punto pensare che ancora questo Roberto, o come cavolo si chiamino

tutti gli altri, non abbiano trovato il posto dove meritano di andare e, in

questa speranza, con un ultimo disperato click, continuerò a cestinare le loro

richieste.

E

questa la chiamano comunicazione.

lunedì 25 luglio 2016

Che me ne faccio del latino?

Nella

Repubblica di domenica 17 luglio 2016, un articolo di Mariapia Veladiano ”Quella

scelta al ribasso che alla lunga non paga”, fa riflettere i lettori sul calo di

qualità dei licei italiani dopo la riforma che ha introdotto, nei licei

scientifici, l’abolizione del latino come insegnamento curricolare, a favore di

altri insegnamenti dimensionati più sugli aspetti tecnico-scientifici che su

quelli umanistici. La Veladiano conclude la sua analisi dicendo che una ricerca

di maggiore “leggerezza” della scuola italiana non può prescindere dalla

qualità dei contenuti disciplinari. E in particolare afferma “ qui viene da

pensare che non sia ancora avvenuta nella didattica del latino una rivoluzione

come quella che ha felicemente rivoluzionato la didattica delle lingue moderne”.

Io

vorrei prendere spunto proprio da quest’ultima affermazione per analizzare cosa

si è fatto nella scuola e in particolare nei licei, da una ventina d’anni a

questa parte a proposito dell’insegnamento del latino e del perché, a mio

avviso, ci sia stato un vistoso spostamento degli studenti italiani, prima dai

tecnici verso i licei e poi dai licei tradizionali a quelli riformati.

Inizio

da quest’ultima questione.

L’esodo che abbiamo conosciuto dagli istituti

tecnici verso i licei, inizia intorno più o meno alla fine degli anni novanta,

quando il diploma rilasciato a conclusione del corso di studi tecnici e

professionali, non permetteva più l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro,

così come era avvenuto tra gli anni ’70 e ’80, quando ancora la crisi economica

non si era abbattuta con violenza sulle nostre attività industriali e aziendali.

Il

diploma rilasciato dagli istituti tecnici, che era considerato, nella

seconda metà del secolo scorso, una qualifica abbastanza importante, testimone

effettivo di una competenza teorica e pratica rispondente ai bisogni

del mercato del lavoro, con il precipitare della nostra economia, perse

progressivamente importanza poiché non più spendibile né nell’immediato né nel

futuro.

Pertanto,

una parte degli studenti che fino ad allora afferiva a questa tipologia di

istituti, ritenne di dovere completare la propria formazione con una qualifica

maggiore attraverso un regolare corso di studi universitari e il conseguente

diploma di laurea; un’altra parte, forse la più consistente, abbandonò ogni

velleità di ricerca di lavoro in linea con la propria qualifica e iniziò a

cercare un lavoro qualsiasi, purché retribuito.

Indipendentemente

dalla congruenza tra le preferenze personali e le scelte del corso di studi

medi superiori, una buona parte di giovani continuò il proprio percorso

formativo negli istituti tecnici, perché lo sbarramento nei licei,

rappresentato dalla consistenza oraria dell’insegnamento delle materie

umanistiche, veniva ritenuto sia troppo difficile sia non efficace nella

prospettiva di lavoro.

E’

avvenuto che tali istituti tecnici e ancor più gli istituti professionali,

avendo perduto la loro finalità formativa immediatamente spendibile, prestarono

il fianco ad una svalutazione di quei corsi di studi in senso stretto e ad una

maggiore praticabilità in senso lato da parte di quegli studenti che in un modo

o nell’altro pensavano di dovere concludere col diploma di scuola media

superiore la loro formazione scolastica.

Ed

è a questo punto allora che una certa parte di studenti, magari sollecitati

dalle famiglie che volevano a tutti i costi per i propri figli un diploma di

qualità, iniziano a cambiare rotta, cercando nella frequenza dei licei quello status sociale e formativo che

ormai scarseggiava negli altri istituti superiori. Ma qui naturalmente il

barrage ai licei scientifici era costituito dallo studio del latino.

L’insegnamento del latino in questi licei, non si è mai caratterizzato con un

approccio alla lingua e alla cultura diverso da quello posto in essere nel

liceo classico.

Diciamo

che il curricolo caratterizzante del percorso liceale è stato centrato su due

aspetti essenziali: l’insegnamento della lingua latina che, almeno

nell’intenzione del legislatore, doveva essere finalizzata alla lettura diretta dei classici e lo studio della civiltà latina attraverso percorsi antologici.

Forse

solo una questione di quota oraria dedicata al latino costituiva, di fatto, la

differenza tra classico e scientifico. Meno preponderante è stata invece la

quota-ore nei licei delle scienze umane e nel liceo linguistico, dove pure si

insegna questa materia.

Ogni

docente di latino sa quanto sia ostico il percorso di lingua e grammatica per

gli studenti, basti, per questo, vedere gli esiti finali quadrimestrali della

maggior parte di essi, anche se , di fatto, alla fine dell’anno, motu pede,

molti studenti vengono ugualmente promossi alla classe successiva.

Ma

quanto formativo rimane questo percorso? A detta degli studenti il latino è una

materia inutile che fa perdere tempo, che costringe a spremersi le meningi in

un esercizio tanto inefficace quanto vano, del quale molti di loro non

afferrano la necessità.

A

questo punto allora la domanda che si impone è: ma perchè iscriversi al liceo?

Perché gli studenti non scelgono altri percorsi più consoni alla loro disposizione mentale e

alle loro preferenze?

Da

una parte l’istituzione-scuola ha dato una risposta molto semplicistica e

squalificante abolendo tout court il latino da alcuni indirizzi del liceo

scientifico, con conseguente e graduale svuotamento

e svilimento della strutturazione generale di quell’idea di liceo, dall’altra

non operando una vera e propria rivoluzione nella didattica del latino, di cui

parla la Veladiano.

Sarebbe

come dire che , per evitare gli incidenti automobilistici, dovessimo abolire le

auto e andare tutti a piedi.

Ma

in che modo avrebbe potuto darsi questa rivoluzione?

E’

questo il problema più spinoso e più difficile da affrontare e che , a mio

avviso, né i docenti, né l’istituzione, vogliono e sanno affrontare veramente.

Perché? Quali sono gli impedimenti che frenano tale rivoluzione? Uno solo e

grandissimo forse: il cambiamento di mentalità e di prospettiva, il mettersi in

gioco ogni giorno sperimentando, sulla base degli studi di didattica che pure

sono stati fatti con grande perizia e coraggio da alcuni docenti in questi

ultimi vent’anni ( cito qui solo una delle tante risorse disponibili in rete ).

Studi

che non sono “aria fritta” per dirla con l’espressione che spesso viene

utilizzata da molte parti interessate a

proposito della formazione.

Ma soprattutto, mi chiedo, perché i percorsi di formazione dei

docenti sono così tanto trascurati? Eppure le istituzioni preposte hanno

investito risorse umane ed economiche veramente cospicue in questi ultimi anni,

ma la ricaduta è sempre, inesorabilmente, drammaticamente pari allo zero.

Qualcosa

non va bene.

Più di qualcosa: è l’idea stessa di scuola che lo stato non

potenzia, investendo male e solo attraverso quei pezzettini, quei contentini, quei

pannicelli caldi che sprecano solo risorse ma che non servono a nulla.

Altrimenti

perché ancora oggi una buona parte dei docenti di latino si ostina a insegnare

con protervia la declinazione di rosa-rosae, invece di presentare agli studenti

quel grande, immenso e accattivante patrimonio culturale rappresentato dalla

lettura dei classici in una lingua che gli studenti possano comprendere?

L’italiano, per esempio? E da lì partire per una riflessione a ritroso sulla

cultura e sulla lingua che molte università straniere ci invidiano?

Per

concludere, quindi, le “scorciatoie all’impegno”, di cui parla Mariapia Veladiano, non sono solo quelle degli

studenti, ma di molti docenti e della scuola stessa che non è capace di

ripensare se stessa nei termini di valorizzazione di ciò che c’è nel nostro patrimonio culturale, prima che nei

termini di abolizione di ciò che è faticoso.

lunedì 11 luglio 2016

Apprendere ai tempi di internet: una sfida?

la foto viene da qui

Apprendere ai tempi di internet: una

sfida?

Che l’apprendimento sia ormai per buona

parte sganciato dai luoghi istituzionali di riferimento,

imprescindibili per la mia generazione , è un fatto assodato. Non si fa

che ripetere questo concetto ad ogni occasione ufficiale e no, nei libri

dedicati alla formazione dei docenti come anche nelle trasmissioni televisive ,

nei giornali divulgativi e in quelli di massa, perfino nei rotocalchi.

Che l’apprendimento sia ormai per buona

parte sganciato dai luoghi istituzionali di riferimento,

imprescindibili per la mia generazione , è un fatto assodato. Non si fa

che ripetere questo concetto ad ogni occasione ufficiale e no, nei libri

dedicati alla formazione dei docenti come anche nelle trasmissioni televisive ,

nei giornali divulgativi e in quelli di massa, perfino nei rotocalchi.

La scuola ha preso atto di ciò già da

molto tempo, tanto è vero che quelle che fino a venti anni fa, nelle riviste

specializzate, erano indicate con l’espressione nuove tecnologie informatiche ora sono citate molto più

semplicemente come tecnologie. L’uso di queste tecnologie, entrato

come prassi assodata nella nostra vita quotidiana e nel nostro lavoro, è una di

quelle cose che molti di noi non avrebbero mai immaginato di potere usare

in un passato anche molto recente.

Oggi , pensare di farne a meno, è una

possibilità che non sfiora la mente di nessuno: comunichiamo, lavoriamo, ci

divertiamo, viaggiamo, ci incontriamo, apprendiamo con internet. E se qualche

volta , per un guasto improvviso del nostro pc o del nostro cellulare, siamo

costretti a farne a meno, ci sentiamo sperduti e stranieri nello stesso mondo

di cui poco prima eravamo parte integrante.

E’ dunque conseguente che, massimamente

nell’ambito dell’apprendimento scolastico, di internet non si possa più fare a

meno.

Tanta letteratura esistente in merito, ci

dice come muoverci con queste tecnologie, come struttuare lezioni e Unità di

apprendimento, come rendere accattivante e partecipativa una lezione con la

LIM, come rendere gli studenti attori principali del loro stesso apprendimento.

Chi di noi docenti ha fatto

l’esperienza di strutturare la propria attività didattica affidandone una parte

o tutta alla costruzione collettiva dell’apprendimento da parte degli studenti

nei laboratori informatici, sa , per esperienza, quanto tempo ci vuole perché

lo studente possa rendersi conto di quali sono i suoi obiettivi, di come li

deve perseguire e in che modo deve accedere alla rete per raccogliere, tra

tutte le informazioni disponibili, quelle funzionali al proprio compito.

Fino a dieci anni fa, si parlava di

Webquest, in cui , oltre alle indicazioni di carattere contenutistico, venivano

forniti anche le procedure da seguire per, eventualmente, risolvere un compito

o fare una ricerca (per una idea in merito rimando al sito: http://www.edscuola.it/archivio/comprensivi/webquest.htm).

Prima ancora che introdurre dei modelli di

ricerca e affidarne l’utilizzo agli studenti, credo vadano fatte alcune

considerazioni : siamo proprio sicuri che lo studente sappia cercare e

discernere nella rete ciò che gli serve? E tra tutte le informazioni che gli

servono, siamo sicuri che egli abbia la capacità di reperire ciò che è più

funzionale e scartare ciò che non lo è affatto? O ciò che sembra funzionale, ma

che poi consente solo di perdersi in un eccesso di informazioni che sembrano

tutte importanti?

Oggi l’insegnante è gravato da un compito

di docenza ben più grave di quello di un suo collega di venti o trenta anni fa.

L’accesso facilitato alle informazioni può permettere, a chi non ha

strumenti adeguati , di perdersi nei labirinti della rete.

Il concetto stesso di “apprendimento” ,una

volta affidato alla conoscenza dei contenuti e alla competenza del loro uso per

elaborare una personale cultura, è stato completamente rivoluzionato

dall’introduzione del Web come imprescindibile strumento di studio.

Allo studente che si accosta ad un

compito, non viene più richiesta una “conoscenza semplice” e una competenza

circoscritta, per il fatto che entrambe le cose non sono efficaci né per

elaborare una conoscenza in breve tempo, ad es. nell’arco di un

quadrimestre scolastico, né in tempi lunghi, ad es. alla fine del corso

degli studi intrapresi.

E dunque , cosa si richiede allo studente?

Se il suo obiettivo è la conoscenza delle attività svolte durante il corso

dell’anno, finalizzata al superamento dell’esame di stato o al passaggio alla

classe successiva, il successo conseguito può essere anche fallimentare

ai fini di ciò che servirà, allo stesso studente, una volta completati gli

studi, per la ricerca di un’attività lavorativa.

Nella nostra società, infatti, quasi mai

avviene ciò che avveniva fino a quaranta o anche trent’anni fa: svolgere effettivamente

un lavoro in linea con il proprio corso di studi.

I giovani oggi si devono inventare il

lavoro, e anche la semplice ricerca richiede duttilità, capacità di individuare

tra le tante strade percorribili, ancorché lontane dalla propria

specializzazione, quella che potrà permettere di capire quali potranno

essere gli sviluppi futuri in linea con i propri interessi, con ciò che si sa fare,

con ciò che si potrebbe imparare ancora a fare, con la propria

creatività. In altre parole: la lungimiranza

e la pianificazione. Quelle capacità che fanno sì che un giovane possa

intravedere, in mezzo ai labirinti caotici delle attività possibili, frammentate

e complesse del presente, la propria attività futura, in modo che questa possa

veramente essere in linea non solo con le aspettative, ma soprattutto con le

proprie capacità.

Credo che questa capacità debba essere

appresa a scuola. Anzi, credo che questa sia la conoscenza principale che serve

ad uno studente, verso la quale dovrebbe essere indirizzato il processo

di insegnamento dei docenti.

Sapere scegliere tra i labirinti

informatici, le informazioni, poche e circoscritte, ma mirate a ciò che serve

veramente, è questa una competenza a cui dovrebbe essere orientato ogni

insegnamento disciplinare. In questo senso oggi è molto più complesso il

mestiere del docente, poiché quest’ultimo fa fatica ad abbandonare i paradigmi

appresi nella lunga tradizione didattica del nostro paese. I quali, in

modo pervicace ed obsoleto, vengono posti in essere continuamente dalle nostre

istituzioni, che, se da una parte propongono nuovi orientamenti

curricolari, dall’altra fanno fatica ad abbandonare il consueto, il

tradizionale, blandendo in qualche modo il docente e confortandolo nelle sue

metodologie, anziché sollecitarlo verso nuove visioni didattiche. Le quali,

sono probabilmente sì meno rassicuranti ma , tuttavia, necessitati dai

tempi.

domenica 1 maggio 2016

Signore e signori Albano e Romina Power

Ci

mancavano . Romina e Albano sono al

centro del cuore di tutti gli italiani. A giudicare dalla quantità di presenze

all’arena di Verona nello spettacolo dal vivo del 29 maggio 2015, dobbiamo

proprio riconoscerlo: i due ex sposi, di nuovo insieme su altre basi, sopratutto

quella economica, ieri sera hanno avuto un successo strepitoso di share

televisivo, superato solo da quello di Maria De filippi su canale cinque, anche se lo spettacolo era in seconda replica.

Con

la sua corposità rassicurante, Romina ha fatto gli onori di casa sul palco

dell’Arena. Si vede che questo è il ruolo che le si addice di più, ruolo nel

quale si sente assolutamente a suo agio con quella giusta amabilità, quel

sorriso aperto e offerto a tutti gli astanti, ex marito compreso, a tutti gli

ospiti che non sono riusciti , nonostante tutta la buona volontà, a liberarsi

dalla melassa con cui i due ex bravi ragazzi li hanno avvolti.

Con

la sua corposità rassicurante, Romina ha fatto gli onori di casa sul palco

dell’Arena. Si vede che questo è il ruolo che le si addice di più, ruolo nel

quale si sente assolutamente a suo agio con quella giusta amabilità, quel

sorriso aperto e offerto a tutti gli astanti, ex marito compreso, a tutti gli

ospiti che non sono riusciti , nonostante tutta la buona volontà, a liberarsi

dalla melassa con cui i due ex bravi ragazzi li hanno avvolti.

Devo

dire che non ho visto tutto lo spettacolo: sono arrivata nel momento in cui

Romina , avvolta in un luccicante sari, cercava di coinvolgere Kabir Bedi nel

ballo del qua qua.

Gli

ha mostrato con dovizia di particolari tutti i movimenti raffinatissimi

attraverso i quali il malcapitato Kabir,

dall’alto della sua la sua stazza, avrebbe dovuto farle da specchio. Infine,

dopo tutte le minuziose spiegazioni, i due si sono esibiti persino con un

ancheggiamento molto edificante per tutto il pubblico pagante e partecipante.

Per

i più giovani c’era comunque una maxi proiezione delle fotografie dell'ex coppia perfetta di

quarantanni prima. Ma

anche per i più attempati , giusto per rinfrescare la memoria, per non dimenticare come eravamo.

Naturalmente

non è mancata l’ineffabile canzone “felicità” ottima da ammannire al

pubblico, vista la storia molto edificante della separazione durante la

quale , in televisione e nei giornali, Albano e Romina se ne sono dette di tutti i colori.

Bilanciando con maestria i pezzi di musica lirica e della canzone classica italiana, Albano ha gestito questa seratona

dal titolo maestoso e pretenzioso, diciamolo pure, “Signore e signori Albano e Romina Power”, esattamente come

il suo pubblico si aspettava. Un’unica novità: accanto al nome di Romina anche

il suo importante cognome. Forse perché il pubblico non la confondesse con la

Romina ex Carrisi? Hanno fatto bene a

metterlo quel cognome, perché altrimenti, a parte la stazza dei due anziani coniugi,

che cosa ci avrebbe fatto pensare che il concerto porta la data del duemilaquindici e non quella del millenovecentoottanta? Tutto è come sempre, i due artisti sono

rimasti lì, immobili come le cariatidi. D'altronde anche il pubblico , forse, è sempre lo

stesso. Insomma, nel giro di due ore abbondanti, è sfilata davanti a noi, nel

piccolo schermo, la ex famiglia Carrisi pietrificata nel suo ruolo pubblico.

Famiglia gestita come un’azienda capace di trasformare in un grande business un mélange di canzoni, famiglia, amici

e parenti, ammiccando ad un pubblico tradizionale e conservatore, avvolto, come

tutti gli altri artisti ospiti, nella panìa musical-sentimentale evidentemente irrinunciabile. Insomma, pane per i denti di questo pubblico. Unico slancio e inattesa innovazione il pezzo di Yari

Carrisi. Meno male. Ogni tanto fa bene prendere le distanze. Anche da una

famiglia famosa. E la chiusa? Romina legge una sua poesia che certo non sfigura al confronto di quelle premiate nei concorsi di provincia.

E Albano che fa? Intona con la sua possente voce la lacrimevole canzone del dopoguerra "Mamma son tanto felice" mentre il pubblico dell'arena gli tributa un boato di applausi. E forse anche quello del piccolo schermo. Quando si dice: il potere salvifico della televisione.

martedì 19 aprile 2016

Al di là del mare: resoconto dell'incontro organizzato dal CIDI di Cagliari

Interessante e vivace l'incontro organizzato dal C.I.D.I. di Cagliari, il 15 aprile 2016 presso il liceo classico Dettori . Affluenza notevole per incontri di questo genere, di solito frequentati da un pubblico di nicchia .

Interessante e vivace l'incontro organizzato dal C.I.D.I. di Cagliari, il 15 aprile 2016 presso il liceo classico Dettori . Affluenza notevole per incontri di questo genere, di solito frequentati da un pubblico di nicchia .Invece il 15 aprile scorso i due autori Anna Castellino e Giacomo Mameli, sollecitati dalle domande della sottoscritta, hanno tenuta alta l'attenzione del pubblico che ha partecipato con numerose domande e non solo. Infatti sono stati molteplici e diversificati i pareri espressi dal pubblico nella seconda fase destinata al dibattito; segno che la conversazione attivata è stata "sentita" anche a livello personale.

L'argomento d'altra parte era molto interessante: parlare delle donne che, senza avere al seguito né marito né famiglia, sollecitate dalla sola forza del bisogno e delle personali capacità, si sono spinte al di là del mare, è una tematica un po' insolita nella nostra cronaca e certamente degna di dibattito. Il giornalista Giacomo Mameli ha illustrato il percorso che lo ha spinto a scrivere le storie delle zerache, termine dispregiativo col quale venivano (e vengono tuttora) indicate le collaboratrici domestiche in Sardegna. Dalla testimonianza di Carrùla, una di queste donne, il libro ha preso corpo arricchendosi successivamente della narrazione di altre ragazze sarde emigrate e ritornate, dopo molti anni, nei paesi di provenienza. Molte hanno "fatto fortuna" in continente grazie alla loro determinazione, ma a costo di grandi sacrifici personali.

L'argomento d'altra parte era molto interessante: parlare delle donne che, senza avere al seguito né marito né famiglia, sollecitate dalla sola forza del bisogno e delle personali capacità, si sono spinte al di là del mare, è una tematica un po' insolita nella nostra cronaca e certamente degna di dibattito. Il giornalista Giacomo Mameli ha illustrato il percorso che lo ha spinto a scrivere le storie delle zerache, termine dispregiativo col quale venivano (e vengono tuttora) indicate le collaboratrici domestiche in Sardegna. Dalla testimonianza di Carrùla, una di queste donne, il libro ha preso corpo arricchendosi successivamente della narrazione di altre ragazze sarde emigrate e ritornate, dopo molti anni, nei paesi di provenienza. Molte hanno "fatto fortuna" in continente grazie alla loro determinazione, ma a costo di grandi sacrifici personali.Anna Castellino ha illustrato le ragioni che l'hanno spinta a narrare una storia autobiografica nella quale Cesira, sua nonna, protagonista e affabulatrice esperta, ha attraversato buona parte del novecento vivendo la "storia" dalla prospettiva di coloro che la subiscono e soffrono ma non in silenzio e soprattutto non in modo inconsapevole. La lezione di Cesira è quella di una donna che, dopo avere subito una migrazione forzata in un luogo lontano e del tutto avulso dal contesto in cui lei, da bimba, viveva, è riuscita a trasformare una situazione di disagio e sofferenza iniziale in una risorsa per sé e per i suoi discendenti.

Qui di seguito qualche foto dell'evento.

In questo link altre foto del pubblico

domenica 3 aprile 2016

Secondo incontro letterario organizzato dal CIDI di Cagliari

Il 15 Aprile 2016, alle ore 17.00, presso il liceo classico "Dettori" di Cagliari avrà luogo il secondo incontro letterario sul tema: Al di là del mare: storie di emigrazione al femminile in Sardegna.

Ne parleremo con due autori sardi, Anna Castellino e Giacomo Mameli, partendo dai loro rispettivi libri:

A. Castellino -La bimba di madama fransé- Aipsa Altrestorie edizioni, Cagliari, 2015

G.Mameli -Le ragazze sono partite- ed. CUEC, Cagliari 2015.

Qui di seguito le biografie essenziali dei due autori e le sinossi delle opere.

Gli autori- breve nota biografica

Anna Castellino,

Cagliari 1953.

Laurea in lettere, impiego al Ministero per i beni

culturali presso la Soprintendenza archivistica della Sardegna.

Specializzata alla scuola di Archivistica Paleografia

e Diplomatica. Ha lavorato e ancora lavora presso gli archivi storici di tutta

la Sardegna di cui conosce davvero tutto. Ha istituito l’archivio storico del

Comune di Quartu Sant’Elena dove per 15 anni ha diretto la sezione didattica.

Dal 2005 ha deciso di fare “vivere” attraverso il racconto

romanzato, le storie e i protagonisti delle storie che negli archivi o nelle

relazioni dei convegni sono appiattiti dentro le catalogazioni, gli atti

burocratici, le monografie di carattere storiografico, riservate quindi agli

addetti ai lavori.

E così nascono le pubblicazioni: In su celu

siat-voci soliste per coro e fantasmi, Mischineddus, e

altri racconti.

Nel 2015 pubblica- La bimba di madama fransé-Aipsa

Altrestorie edizioni, Cagliari.

Giacomo

Mameli, Perdasdefogu 1941.

Giornalista professionista, studi classici, laurea in

Sociologia a Urbino, tesi sulla sociologia del lavoro e della comunicazione,

diploma superiore Scuola di giornalismo diretta da Carlo Bo, tesi con il

semiologo Paolo Fabbri "Quattro paesi, un'isola". Nella

narrativa esordio nel 2006 con "La ghianda è una ciliegia"

vincitrice del premio nazionale di Letteratura "Orsello" del Comune e

della Provincia di Roma, presidente della giuria Sergio Zavoli. Direttore

artistico del festival letterario "Settesere, settepiazze, sette

libri" di Perdasdefogu. Nel 2015 pubblica “Le ragazze sono partite”

ed. CUEC, Cagliari.

Sinossi di “La bimba di

madama fransè”

di A. Castellino. -Aipsa

Altrestorie edizioni- Cagliari,2015

Siamo nei primi anni del novecento, in un piccolissimo

paesino dell’Appennino Toscano, Marliana, nei pressi di Pistoia. Una bambina,

di nome Cesira, viene salvata dalla fame e dagli stenti da uno zio, non si sa

se materno o paterno, che la porta via con sé in un posto dove, a suo dire, danno ai cristiani formaggio e ricotta e

dove la piccola sarebbe stata allevata e avrebbe potuto dare accudimento allo

stesso zio, carbonaro stagionale.

Ester, madre di

Cesira e di altri figli, ritornata a Marliana dopo un lunghi periodi di lavoro

come balia presso alcuni signori altolocati in Francia, non mostra alcun legame affettivo verso la

figlia, e verso tutta la sua stessa famiglia, ostentando atteggiamenti di

sufficienza, dovuti alla frequentazione di persone raffinate, che le fruttano

l’appellativo di “madame fransé” come ritorsione di dileggio al suo fare

sprezzante. Ester, quindi, acconsente di

buon grado alla partenza della figlia alla volta di una terra per lei

sconosciuta e lontanissima: la Sardegna.

Questo atto condizionerà per tutta la vita il rapporto tra

Cesira ed Ester, sua madre, caratterizzato

dal conflitto che non arriverà mai a dissolversi, neppure alla fine della